![]()

Il Guardiano del vecchio faro

e altri scritti dispersi

di

Giani Stuparich

a cura di Sandra Arosio

|

|

PUBBLICAZIONI

NARRATIVA

Il Guardiano del vecchio faro e altri scritti dispersi di

Giani Stuparich |

![]() ritorna

alla pagina generale della NARRATIVA

ritorna

alla pagina generale della NARRATIVA

Questo secondo volume, che raccoglie scritti dispersi di Giani Stuparich, si collega strettamente al primo, Garofani alpestri, di cui è la diretta continuazione. Mantenendo come criterio la presentazione in ordine cronologico di brani che documentano la collaborazione alla Terza Pagina di quotidiani importanti, si ripercorre pertanto l’ultimo periodo della vita dell’autore, dal 1950 al 1961. Continuò in questi anni la collaborazione a "La Stampa", iniziata nel 1932 e interrotta nel 1955, mentre già dal novembre dell’anno precedente la sua firma compariva sul "Tempo" di Roma, con cadenza mediamente quindicinale, fino al marzo 1961, poche settimane prima della morte.

Questo secondo volume, che raccoglie scritti dispersi di Giani Stuparich, si collega strettamente al primo, Garofani alpestri, di cui è la diretta continuazione. Mantenendo come criterio la presentazione in ordine cronologico di brani che documentano la collaborazione alla Terza Pagina di quotidiani importanti, si ripercorre pertanto l’ultimo periodo della vita dell’autore, dal 1950 al 1961. Continuò in questi anni la collaborazione a "La Stampa", iniziata nel 1932 e interrotta nel 1955, mentre già dal novembre dell’anno precedente la sua firma compariva sul "Tempo" di Roma, con cadenza mediamente quindicinale, fino al marzo 1961, poche settimane prima della morte.

Nella vastissima produzione di Giani Stuparich, in cui è certo riscontrabile una progressiva maturazione e un progressivo affinamento della qualità espressiva, non esistono fratture, né bruschi mutamenti: la sua personalità e la sua attività artistica furono sempre caratterizzate da coerenza e fedeltà, coerenza con se stesso, con le ideologie accolte ed elaborate in una intensa e sofferta esperienza di vita, fedeltà a quei valori dello spirito, la bontà, la generosità, la giustizia, l’amore, sui quali soltanto può fondarsi la civiltà, può fondarsi l’uomo. Per questo le pagine che qui si presentano si inseriscono perfettamente nell’ambito della produzione di Stuparich e in particolare rivelano caratteri di continuità con la sua attività giornalistica precedente, se "giornalismo" si può chiamare la sua qualificatissima collaborazione alla pagina letteraria.

Ripercorrendo gli ultimi anni della vita di Stuparich attraverso questi scritti, gli unici, praticamente, dopo la pubblicazione di Simone (1953), si ha l’impressione che, nonostante un sempre vivo impegno morale e civile, cresca in lui la tristezza: quasi tutti i suoi personaggi sono malinconiche figure, chiuse in una inaccessibile solitudine, inetti e rassegnati, o traditi, come accade all’ultima sua creatura, Il guardiano del vecchio faro.

Si fanno rare le pagine più liete, (Il bugliolo rosso, L’imboscata, Avventura marina, una sorta di trilogia), i cui protagonisti sono avvolti nella magia della loro spensierata adolescenza, sullo sfondo d’estati luminose e di sterminati orizzonti marini.

Tuttavia, mentre la tecnica narrativa e in particolare l’uso del dialogo, attraverso il quale l’autore suggerisce con assoluta naturalezza la trama e individua i caratteri dei personaggi, si andavano progressivamente affinando, si esauriva lentamente l’ispirazione. Splendida eccezione sono le Sequenze per Trieste, pagine in parte autobiografiche con andamento spiccatamente narrativo, che appaiono l’embrione di un terzo romanzo, pubblicate a puntate sul "Tempo" fra il ‘54 e il ‘57 e opportunamente raccolte e riproposte in volume (postumo, 1969).

Predomina pertanto, negli anni successivi, l’attenzione alla realtà contemporanea, di cui ogni scrittore ha il dovere di essere testimone, e in primo luogo ai problemi sempre gravi di Trieste.

Della sua amata città egli offre un ritratto vivo e commosso, delineandone le inconfondibili bellezze sulla scorta delle opere degli amici pittori e poeti, e rivelandosi poeta egli pure nel coglierne immagini, particolari, quadri umanissimi di vita vissuta: "i poeti sono le guide migliori per capire l’essenza di una terra, di una città" (Amore di Trieste). A Trieste, tuttavia, più che altrove perduravano le tracce della guerra, il peso di una situazione politica a lungo irrisolta, il dramma dell’Istria, l’Istria perduta e "nostra", che imponeva lo strazio di una intollerabile mutilazione, la pena di migliaia di persone sradicate dalla terra dove erano nate e dove avrebbero voluto morire, e che in Stuparich si colorava della nostalgia di un’infanzia e di un’adolescenza felici, trascorse accanto al fratello, caduto giovanissimo negli anni lontani della prima guerra mondiale.

Mentre la perdita dell’Istria assumeva carattere definitivo, comparivano sulla "Stampa" e sul "Tempo" numerosi articoli, poi raccolti in volume col titolo Ricordi istriani (1961 e 1964): ricordi di "un mondo felice che non esiste più, se non nel nostro cuore".

La partecipazione attenta e commossa alle vicende della propria città non impedì a Stuparich l’attenzione agli altri drammi dell’Europa, primo fra tutti quello della Germania, che anche nel suo recente passato, in cui si era pur delineata una limitata ma eroica resistenza morale e politica al nazismo, poteva trovare i germi della propria ricostruzione; o ai problemi della società contemporanea, che, sul piano morale come su quello tecnologico, attraversava una fase di profonde e non facili trasformazioni. Assumevano caratteri nuovi la politica internazionale e le relazioni fra le potenze, in un mondo ancora senza pace; si acuivano le difficoltà nei rapporti interpersonali, sia nelle famiglie, in cui si evidenziava lo stacco generazionale e l’emergere di una gioventù inquieta, segnata da esperienze tremende e incapace di dare un senso alla vita, sia nella società, spesso instabile, egoista, insicura, mentre lo sviluppo della scienza apriva nuove prospettive, forse più inquietanti che affascinanti.

La partecipazione attenta e commossa alle vicende della propria città non impedì a Stuparich l’attenzione agli altri drammi dell’Europa, primo fra tutti quello della Germania, che anche nel suo recente passato, in cui si era pur delineata una limitata ma eroica resistenza morale e politica al nazismo, poteva trovare i germi della propria ricostruzione; o ai problemi della società contemporanea, che, sul piano morale come su quello tecnologico, attraversava una fase di profonde e non facili trasformazioni. Assumevano caratteri nuovi la politica internazionale e le relazioni fra le potenze, in un mondo ancora senza pace; si acuivano le difficoltà nei rapporti interpersonali, sia nelle famiglie, in cui si evidenziava lo stacco generazionale e l’emergere di una gioventù inquieta, segnata da esperienze tremende e incapace di dare un senso alla vita, sia nella società, spesso instabile, egoista, insicura, mentre lo sviluppo della scienza apriva nuove prospettive, forse più inquietanti che affascinanti.

Di tutto questo Stuparich fu attento osservatore e acuto indagatore, attraversando momenti di smarrimento, di inquietudine, di paura, ma cercando sempre di contrapporre alle crisi dell’uomo moderno, che egli stesso visse e patì, lo sforzo di cogliere "il mistero solare della vita" e "da fondi paurosi d’abisso tornare a tendere verso il cielo" (Tutto scorre), l’impegno di additare, in un mondo ancora sconvolto da tensioni e conflitti, dove troppe volte la giustizia è calpestata e l’umanità offesa, una via che consenta di ritrovare e salvaguardare "un’altra prospettiva delle cose umane".

Uno strumento poteva essere l’arte, "che parla per tutti al di là del tempo, delle frontiere, delle cortine, delle classi sociali, delle divisioni ideologiche" (Un quadro e una folla), e assolve l’altissima missione di affratellare gli uomini, di "far germogliare gli animi isteriliti dalla vita", anche quando essa nasca da un fondo di dolore e di disperazione (Incontro con Borchert).

Appariva anche importante riproporre quei valori faticosamente perseguiti e difesi nel corso di un’intera esistenza, ritornando su temi già sviluppati e ripubblicando sul quotidiano romano, sempre dopo un’attenta revisione formale, pagine già apparse molti anni prima su "La Stampa".

A riutilizzare scritti precedenti non lo spingevano soltanto la stanchezza e le amarezze degli ultimi anni, aggravate da pene e problemi familiari, né forse anche necessità economiche, inevitabili in un mondo dove i "puri" come lui venivano facilmente sfruttati, ma a cui egli non si sarebbe mai piegato, bensì l’urgenza di testimoniare ancora una volta, anche in tempi mutati, la fedeltà alla missione, inderogabile per uno scrittore, di farsi interprete del proprio tempo e di contribuire, con le proprie parole, a difendere e a salvaguardare la dignità dell’uomo, che non consiste nei miti imperanti del denaro, del successo e del potere, ma nello sforzo di accostarsi al mistero dell’esistenza, per cercar di capirlo e di capire se stessi, nel ritrovamento della solidarietà umana, contro ogni forma di violenza e di egoismo, e nella volontà di creare un mondo migliore, di "restaurare l’uomo". Fu questo, fino alla fine, il suo testamento spirituale.

![]()

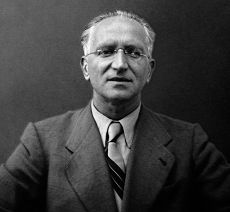

GIANI STUPARICH

Dopo

una giovinezza dedicata a studi intensi e appassionati, che, condotti presso

le Università di Praga e di Firenze, gli fornirono una mentalità

aperta e cosmopolita, la vita di Giani Stuparich (1891-1961) fu segnata dalla

prima guerra mondiale, cui partecipò come volontario nell'esercito italiano:

la morte del fratello Carlo e dell'amico fraterno Scipio Slataper, l'angoscia

del sopravvissuto, che vive la sua condizione come un'irredimibile colpa, e

la lunga prigionia accentuarono i tratti di un carattere riservatissimo e austero,

incline alla meditazione e alla riflessione critica, sempre attento agli accadimenti

contemporanei, arricchirono la sua rigorosa e coerente moralità e permearono

la sua sensibilità di una nota di rimpianto e di malinconia.

Dopo

una giovinezza dedicata a studi intensi e appassionati, che, condotti presso

le Università di Praga e di Firenze, gli fornirono una mentalità

aperta e cosmopolita, la vita di Giani Stuparich (1891-1961) fu segnata dalla

prima guerra mondiale, cui partecipò come volontario nell'esercito italiano:

la morte del fratello Carlo e dell'amico fraterno Scipio Slataper, l'angoscia

del sopravvissuto, che vive la sua condizione come un'irredimibile colpa, e

la lunga prigionia accentuarono i tratti di un carattere riservatissimo e austero,

incline alla meditazione e alla riflessione critica, sempre attento agli accadimenti

contemporanei, arricchirono la sua rigorosa e coerente moralità e permearono

la sua sensibilità di una nota di rimpianto e di malinconia.

Alla professione di docente liceale, vero Maestro per generazioni

di triestini, affiancò un'intensa attività di scrittore, spaziando

dalla saggistica storico - politica (La nazione czeca, 1915, nv. ed.

ampliata, 1922) alla critica letteraria (Scipio Slataper, 1922, oltre

alla cura delle pubblicazioni di tutti gli scritti del fratello e dell'amico),

dalla poesia (Poesie, 1944-1947, 1955) alle pagine autobiografiche (Colloqui

con mio fratello, 1925; Guerra del '15, 1931; Trieste nei miei

ricordi, 1948; Ricordi istriani, 1964) e trovando nella narrativa

la sua vena più autentica, con un'ampia produzione di novelle (tra cui

Racconti, 1925, Stagioni alla fontana, 1942, L'isola, 1942;

Ginestre, 1946; Il giudizio di Paride e altri racconti, 1950;

Sequenze per Trieste, 1969) e due romanzi (Ritorneranno, 1941;

Simone, 1953).

A ciò si deve aggiungere una lunga e assidua collaborazione a "La

Stampa" (1932-1955) e "Il Tempo" (1954-1961), che si articola

in parecchie centinaia di elzeviri, solo in parte riproposti dall'autore in

altra sede.