![]()

BIBLIOTECHINA DEL CURIOSO

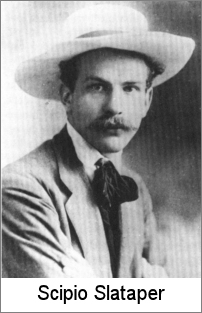

Scipio Slataper

FIABE E PARABOLE

e altri scrittori per i bimbi

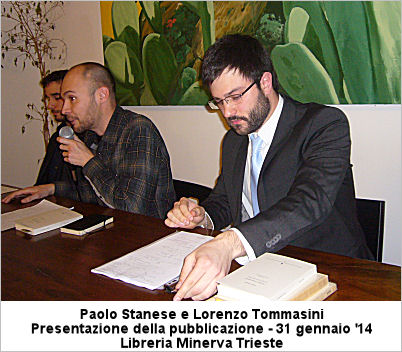

a cura di Lorenzo Tommasini

edito nel 2014

|

|

BIBLIOTECHINA DEL CURIOSO Scipio Slataper FIABE E PARABOLE e altri scrittori per i bimbi a cura di Lorenzo Tommasini edito nel 2014 |

![]() ritorna alla

pagina generale della BIBLIOTECHINA

ritorna alla

pagina generale della BIBLIOTECHINA

La parola della vita

La parola della vita

Qualunque lettore di Slataper, anche limitandosi alle opere più conosciute come Il mio Carso e l'Ibsen, non potrà fare a meno di notare come intensa ed importante sia la tematica vitalistica che le percorre e le informa di sé. Slataper vorrebbe esprimere la vita, che percepisce come forza sovrana, nella sua interezza e complessità e si interroga lungamente sulla via da seguire per giungere a questo fine.

Fin dagli anni giovanili, a tale necessità conoscitiva ed esistenziale si accompagna il bisogno di rendere partecipi di questo suo impeto coloro che gli stanno intorno e di farsi portavoce e vessillifero di una ipotetica comunità radunata intorno a tale bandiera. Scrive infatti in una lettera del dicembre 1907 all'amico Marcello: Pura, ardente, bella vita! Io voglio baciarla con pure labbra e rubarle nel bacio la sua gagliarda bellezza. Ella deve concedermi il suo amore: io l'amo troppo. Ella mi si deve dare, perché io sono il suo figliolo buono. Ella mi si deve svelare perché io la possa rivelare ai fratelli. Non la rivelo forse? E non è accesa sempre la mia vita per mostrare il fulgore della vita? E che io mi strugga pure nella fiamma: molti se ne riscalderanno.

E poche righe dopo continua dichiarando di voler essere il poeta degli uomini, colui che è capace di precorrere i tempi realizzando il futuro nel presente. Ciò che gli interessa non è soltanto cogliere la verità o giungere alla chiarezza interiore. Fermandosi a questo stadio tutto il lavoro fatto resta inerte e incompleto. Il poeta deve saper esprimere questa verità comunicandola a tutti: solo così essa può trovare il proprio compimento. Perché vedi, Anna: tu potresti esser anche un poeta. Pure credo piuttosto che tu non sarai un poeta. Sentendo dire che per quanto ti si chiarirà dentro, non avrai mai l'assoluta necessità di dire a tutti ciò che senti. Slataper vuol porsi come un «vivificatore» che sia in grado di animare chi lo circonda proponendo un più diretto contatto con la vita. Egli vuole diffondere con la sua opera una nuova verità su cui basare una società di uomini rinnovati. Tutto questo delinea bene l'orizzonte in cui comincia a muoversi il nostro autore fin dai suoi primi anni, che lo porterà a seguire determinate strade nel tentativo di comunicare la sua convinzione, rifiutando la letteratura sterile e mettendosi alla ricerca di quella autentica capace di attuare questa intenzione.

Tuttavia tale desiderio non è facilmente realizzabile e nei primi anni fiorentini Slataper se ne rende conto. L'espressione che passa attraverso la parola gli pone dei limiti contro cui si scontra e che tenta in tutte le maniere di forzare. In un celebre passo di una lettera ad Anna all'inizio del 1910 egli le confida: La parola che supera la parola, che l'annienta, che dà le cose direttamente mi turba e mi fa soffrire, perché non la so raggiungere. Slataper cerca dunque il mezzo capace di manifestare quella dimensione che il semplice linguaggio non veicola, vale a dire la realtà più profonda della vita. La parola è sentita come un limite, come sempre insufficiente ad esprimere la vera grandezza dell'esperienza. Quello che egli vuole è l'annientamento della mediazione, la possibilità di esprimere e comunicare agli altri la vita direttamente nella sua interezza.

E con questo compito identifica la vera arte. Quest'è l'arte, Gioietta, che tante volte m'hai domandato che cos'è: quando sa distrugger la parola-involucro e viver nel sangue degli uomini, dunque quando non può più dir bugia, perché è. All'arte e, come nel suo caso particolare, alla letteratura è affidato dunque il compito paradossale di annullare il proprio mezzo espressivo per superarsi. L'arte deve andare oltre la parola ordinaria per arrivare al «sangue degli uomini». La parola deve giungere a un livello differente dall'ordinario, deve nascere dalle profondità dell'anima e porsi su un piano ulteriore di significato nel momento in cui si pone in relazione con il mondo. Da semplice parola deve divenire parola vivificatrice capace di echi e risonanze negate al linguaggio comune. Ora invece sento la bellezza della parola che sale come linfa su uno stelo non ancora fiorito, o lo costringe alla fioritura: la parola che non è in sé, ma diviene in questa ascensione, in questa vivificazione, in questa fioritura. Continua...

E con questo compito identifica la vera arte. Quest'è l'arte, Gioietta, che tante volte m'hai domandato che cos'è: quando sa distrugger la parola-involucro e viver nel sangue degli uomini, dunque quando non può più dir bugia, perché è. All'arte e, come nel suo caso particolare, alla letteratura è affidato dunque il compito paradossale di annullare il proprio mezzo espressivo per superarsi. L'arte deve andare oltre la parola ordinaria per arrivare al «sangue degli uomini». La parola deve giungere a un livello differente dall'ordinario, deve nascere dalle profondità dell'anima e porsi su un piano ulteriore di significato nel momento in cui si pone in relazione con il mondo. Da semplice parola deve divenire parola vivificatrice capace di echi e risonanze negate al linguaggio comune. Ora invece sento la bellezza della parola che sale come linfa su uno stelo non ancora fiorito, o lo costringe alla fioritura: la parola che non è in sé, ma diviene in questa ascensione, in questa vivificazione, in questa fioritura. Continua...

SCARICA TUTTA L'INTRODUZIONE QUI:

![]()

Lorenzo Tommasini nasce a Trieste nel 1988. Frequenta l'Università degli studi di Siena. Qui ha l'occasione di approfondire la conoscenza della letteratura triestina e dedica sia la tesi triennale che quella specialistica allo studio dell'opera e della figura intellettuale di Scipio Slataper. Ha partecipato ad alcuni convegni svoltisi nel 2012 in occasione del centenario della pubblicazione del Mio Carso nei quali ha approfondito lo studio dell'elemento fiabesco negli scritti di Slataper. Ha collaborato occasionalmente con la rivista «Trieste Artecultura» e, più recentemente, si è occupato degli scritti di Giulio Camber Barni.

Lorenzo Tommasini nasce a Trieste nel 1988. Frequenta l'Università degli studi di Siena. Qui ha l'occasione di approfondire la conoscenza della letteratura triestina e dedica sia la tesi triennale che quella specialistica allo studio dell'opera e della figura intellettuale di Scipio Slataper. Ha partecipato ad alcuni convegni svoltisi nel 2012 in occasione del centenario della pubblicazione del Mio Carso nei quali ha approfondito lo studio dell'elemento fiabesco negli scritti di Slataper. Ha collaborato occasionalmente con la rivista «Trieste Artecultura» e, più recentemente, si è occupato degli scritti di Giulio Camber Barni.

![]()