![]()

BIBLIOTECHINA DEL CURIOSO

Nuova serie n.2

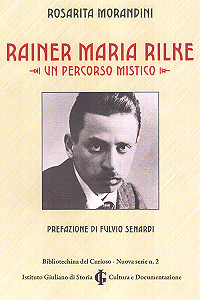

Rosarita Morandini

RAINER MARIA RILKE

> UN PERCORSO MISTICO <

Prefazione di Fulvio Senardi

edito nel 2020

ISBN: 9-788894-427615

|

|

BIBLIOTECHINA DEL CURIOSO Rosarita Morandini RAINER MARIA RILKE Prefazione di Fulvio Senardi edito nel 2020 ISBN: 9-788894-427615 |

![]() ritorna alla

pagina generale della BIBLIOTECHINA

ritorna alla

pagina generale della BIBLIOTECHINA

È con soddisfazione e gratitudine che l’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione accoglie nella collana della “Bibliotechina del curioso” il saggio di Rosarita Morandini Rainer Maria Rilke. Un percorso mistico. L’autrice, membro del Direttivo dell’Istituto e già docente di Lingua e Letteratura tedesca in un Liceo triestino, ha scelto di misurarsi con uno dei più grandi lirici del Novecento, esponendosi su un terreno particolarmente scivoloso anche per la conclamata difficoltà, sofferta in modo particolare dalla critica italiana, di offrire del poeta praghese un’interpretazione globale. Rainer Maria Rilke, si sa, non è un autore facile. Il suo continuo sforzo di «impadronir[si] delle cose coinvolgendole in un flusso di metamorfosi nel quale egli stesso possa effondersi» (Furio Jesi) obbliga il lettore ad una paziente ed empatica auscultazione, la stessa che ha messo in opera il poeta per interpretare ed esprimere il valore larico di tutto ciò che esiste. Un compito che Rilke ha esercitato con ascetica devozione, fermamente convinto, proprio come il suo Malte, «che l’arte era una vera e propria fede, più elevata della religione, il solo cammino degno di essere percorso» (Anna A. Tavis). Non una questione di tecnica dunque, alla maniera dei Parnassiani o di certi estetizzanti simbolisti a cavallo di secolo, con cui pure Rilke condivide il punto di partenza (senza poi mai scadere, come molti fra essi, nell’attivismo politico quando si è iniziato a chiedere ai poeti di mischiarsi con gli avvenimenti del mondo), ma una vera e onerosa missione esistenziale. «I versi non sono come si crede, sentimenti», precisa il protagonista rilkiano dell’unica opera del poeta che, in una certa misura, si avvicini alla forma-romanzo (sia pure di modernissima e quasi provocatoria fisionomia, per la frammentazione dell’intreccio in appunti, ricordi, fantasie, abbozzi epistolari), «sono esperienze. Per un solo verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, sentire come volano gli uccelli e sapere i movimenti con cui i piccoli fiori si aprono al mattino». Un programma e un impegno cui Rilke non verrà mai meno e che necessita del massimo livello di comunione con le cose e del massimo sacrificio di quel calore di affetti che qualifica una vita “normale”. «Per gettare interamente un uomo nella vita interiore», confesserà il poeta nel 1921, al crepuscolo della propria esistenza, al genero Carl Sieber, «è indispensabile una serie di gravi privazioni». Poesia dunque come sacerdozio e ascesi, il «grande lavoro» inconciliabile con la «vita» (Requiem per un’amica, 1908), l’altissimo compito che impone di canalizzare ogni energia, negandosi alle gioie del mondo, per cogliere il soffio dell’Universo, ma senza l’intenerito rimpianto del vecchio Goethe già disposto all’estremo congedo («strömt Lebenslust aus allen Dingen»). Da qui, come non cessa di ricordarci Rosarita Morandini, le due parole tematiche rilkiane, Einfühlung, empatia, e Auftrag, compito/missione.

È con soddisfazione e gratitudine che l’Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione accoglie nella collana della “Bibliotechina del curioso” il saggio di Rosarita Morandini Rainer Maria Rilke. Un percorso mistico. L’autrice, membro del Direttivo dell’Istituto e già docente di Lingua e Letteratura tedesca in un Liceo triestino, ha scelto di misurarsi con uno dei più grandi lirici del Novecento, esponendosi su un terreno particolarmente scivoloso anche per la conclamata difficoltà, sofferta in modo particolare dalla critica italiana, di offrire del poeta praghese un’interpretazione globale. Rainer Maria Rilke, si sa, non è un autore facile. Il suo continuo sforzo di «impadronir[si] delle cose coinvolgendole in un flusso di metamorfosi nel quale egli stesso possa effondersi» (Furio Jesi) obbliga il lettore ad una paziente ed empatica auscultazione, la stessa che ha messo in opera il poeta per interpretare ed esprimere il valore larico di tutto ciò che esiste. Un compito che Rilke ha esercitato con ascetica devozione, fermamente convinto, proprio come il suo Malte, «che l’arte era una vera e propria fede, più elevata della religione, il solo cammino degno di essere percorso» (Anna A. Tavis). Non una questione di tecnica dunque, alla maniera dei Parnassiani o di certi estetizzanti simbolisti a cavallo di secolo, con cui pure Rilke condivide il punto di partenza (senza poi mai scadere, come molti fra essi, nell’attivismo politico quando si è iniziato a chiedere ai poeti di mischiarsi con gli avvenimenti del mondo), ma una vera e onerosa missione esistenziale. «I versi non sono come si crede, sentimenti», precisa il protagonista rilkiano dell’unica opera del poeta che, in una certa misura, si avvicini alla forma-romanzo (sia pure di modernissima e quasi provocatoria fisionomia, per la frammentazione dell’intreccio in appunti, ricordi, fantasie, abbozzi epistolari), «sono esperienze. Per un solo verso bisogna vedere molte città, uomini e cose, bisogna conoscere gli animali, sentire come volano gli uccelli e sapere i movimenti con cui i piccoli fiori si aprono al mattino». Un programma e un impegno cui Rilke non verrà mai meno e che necessita del massimo livello di comunione con le cose e del massimo sacrificio di quel calore di affetti che qualifica una vita “normale”. «Per gettare interamente un uomo nella vita interiore», confesserà il poeta nel 1921, al crepuscolo della propria esistenza, al genero Carl Sieber, «è indispensabile una serie di gravi privazioni». Poesia dunque come sacerdozio e ascesi, il «grande lavoro» inconciliabile con la «vita» (Requiem per un’amica, 1908), l’altissimo compito che impone di canalizzare ogni energia, negandosi alle gioie del mondo, per cogliere il soffio dell’Universo, ma senza l’intenerito rimpianto del vecchio Goethe già disposto all’estremo congedo («strömt Lebenslust aus allen Dingen»). Da qui, come non cessa di ricordarci Rosarita Morandini, le due parole tematiche rilkiane, Einfühlung, empatia, e Auftrag, compito/missione.

In un contributo dedicato a Rilke - pagine affascinanti per il nitore del ragionamento e la scorrevolezza dello stile - Tzvetan Todorov (il suo testo, esposto a Firenze nel 2002, si può leggere on line per generosa concessione della rivista «Semicerchio» ) ha spiegato che «per essere così capace di ascoltare la voce pura delle cose e di trascriverla non basta volerlo o essere fisicamente disponibile; al poeta è richiesto un tributo molto più pesante, molto più crudele. Il pericolo per l’amore non viene dal fatto che la creazione gli è differente, ma dal fatto che gli rassomiglia. E che la produzione poetica è anch’essa amore e che il mondo, per darsi, esige una fedeltà assoluta. […] La verità del creatore», ha aggiunto, «è la sua arte». Come Rilke, cui Todorov cede la parola, aveva lucidamente compreso e teorizzato: «in una poesia che mi riesce c’è molta più realtà che in ogni relazione o inclinazione che io viva; dove io creo sono vero, e vorrei trovare la forza di fondare la mia vita integralmente su questa verità. [...] Io so che non dovrei cercare o desiderare altre realizzazioni oltre quelle della mia opera: è questo il mio problema, le persone che mi sono veramente vicine, le donne di cui ho bisogno, i figli che cresceranno e vivranno a lungo». Parole schiettamente confessionali. Ma non seguiremo più oltre Todorov che continua approfondendo due «occasioni» della vita del poeta in cui «l’orientamento del fiume verso un solo letto, quello del lavoro e dell’opera, si trova minacciato dallo straripamento per la passione della vita, la passione verso una donna».

Ciò che più incuriosisce è il fatto che tale «incorreggibile […] vizio dell’absence» (per dire con una frase di Leopardi in una famosa lettera a Vieusseux, e viene da chiedersi se il destino dei grandi poeti, in «tempo di penuria», non sia inesorabilmente questo …) è radicato in Rilke fino dai primissimi anni, e trova espressione in molte liriche giovanili: «Tu, o mia santa solitudine,/ così ricca e pura e immensa/ come un giardino che si desta all’alba», proclama prima ancora di diventare il grandissimo lirico che conosciamo (la resa in italiano è dell’autrice di Rainer Maria Rilke. Un percorso mistico, una delle cui ragioni di interesse risiede proprio nelle originali traduzioni). Vocazione e destino, potremmo dire. Quel destino che ha impedito a Rilke di sentirsi a casa nella famiglia che lo voleva, snobisticamente, René e non Rainer, nel Collegio militare di Sankt Pölten, nel provincialissimo ambiente stagnante della Praga tedesca. E che lo scaglia vagabondo nel mondo, a “fiutare” l’odore delle cose per cercare di cogliere, è il visionario e smarrito Malte che parla, l’«altro significato».

Ciò che più incuriosisce è il fatto che tale «incorreggibile […] vizio dell’absence» (per dire con una frase di Leopardi in una famosa lettera a Vieusseux, e viene da chiedersi se il destino dei grandi poeti, in «tempo di penuria», non sia inesorabilmente questo …) è radicato in Rilke fino dai primissimi anni, e trova espressione in molte liriche giovanili: «Tu, o mia santa solitudine,/ così ricca e pura e immensa/ come un giardino che si desta all’alba», proclama prima ancora di diventare il grandissimo lirico che conosciamo (la resa in italiano è dell’autrice di Rainer Maria Rilke. Un percorso mistico, una delle cui ragioni di interesse risiede proprio nelle originali traduzioni). Vocazione e destino, potremmo dire. Quel destino che ha impedito a Rilke di sentirsi a casa nella famiglia che lo voleva, snobisticamente, René e non Rainer, nel Collegio militare di Sankt Pölten, nel provincialissimo ambiente stagnante della Praga tedesca. E che lo scaglia vagabondo nel mondo, a “fiutare” l’odore delle cose per cercare di cogliere, è il visionario e smarrito Malte che parla, l’«altro significato».

Non può così stupire che un poeta tanto convinto della propria missione (della «pesante grandezza d’essere chiamati» all’arte, come scrive a Hermann Pongs nel 1924), così risoluto a sfiorare l’«altro significato» delle cose del mondo senza mai ridursi al banale e al prevedibile, al chiacchiericcio e al “chiaro di luna”, abbia trovato echi partecipi tanto nel campo della più difficile ed aristocratica riflessione filosofica, quanto in quello del materialismo marxista. Heidegger ne fa una figura centrale del Wozu dichter, in cui i poeti vengono elevati al ruolo altissimo di «mortali che […] rintracciano la traccia degli dei fuggiti, restano sulla loro traccia e tracciano così, per I mortali loro affini, la via verso la svolta» nel «tempo d’indigenza», per richiamarsi a Hölderlin nel cui segno si snodano queste considerazioni, sacerdoti del dio che, nella sacra notte, vanno pellegrini di terra in terra; temi, come ben si capisce, legati al concetto weberiano di Entzauberung, il “disincanto” del mondo, che, senza connotazioni religiose, «mette in relazione l’esperienza della modernità con la formazione di un immaginario prodotto dalle pratiche della contemporaneità, ma che trascina con sé il desiderio di assoluto del mistico che sembrava invece spazzato via per sempre», con riverberi nella riflessione dell’amore, di cui Weber «mette in luce la dialettica incantamento-disincanto» vedendo dunque in esso una forma, forse la «forma d’incantamento nel disincanto del mondo» (Gabriella Turnaturi). Evidente la pertinenza di tutto ciò con le intuizioni di Rilke, che nella prima delle Elegie duinesi, canta, nella figura di Gaspara Stampa, le amanti abbandonate, die Verlassenen, coloro che, per avverso (o salvifico?) destino, sfuggirono ai vincoli dell’amore felice, facendo della passione insaziata una fiamma che si autoalimenta nella mancanza e nel dolore, fino a impennarsi verso le vette più impervie dell’assoluto.

Ma, come si diceva, Rilke ha richiamato l’attenzione anche nel campo della critica sociologica e materialistica, e più precisamente di uno dei suoi più irriducibili portabandiera, György Lukács. Scrivendo nel 1935 a proposito di Balzac, Lukács ha riconosciuto in lui il tipo moderno del «poeta che è l’arpa eolia dei vari venti e delle varie tempeste della società, un groviglio di nervi, labile, disorientato, ipersensibile», per poi individuarvi, negli Scritti sul realismo, il paradigma, insieme a George, della lirica tedesca dell’epoca guglielmina. Mi permetto di citare con una certa ampiezza: «i problemi esteriori dell’esistenza […] sono [in Rilke] completamente scomparsi. Eppure […] lo smarrimento non ha mai trovato prima di lui accenti così genuini. Il lamento rilkiano non concerne una sofferenza personale. […] Le immagini che egli scorge, gli accenti cui è sensibile, i destini che spesso solo fuggevolmente si accostano al suo, si tramutano inavvertitamente e insperatamente in lamenti in un mondo che è impossibile capire, in cui è impossibile vivere. Con tutto ciò Rilke non è un pessimista nel senso comune della parola. In quanto poeta egli accetta e traduce in parola tutto, anche le cose e gli eventi più infimi e impercettibili, anche l’orribile e il terribile, cogliendo ed esprimendo tutto con finezza e nobiltà, con un entusiasmo e una partecipazione come pochi poeti prima di lui». Con una considerevole variazione d’accento nei due interpreti; e non solo, com’è ovvio, quanto alla sostanza della lettura, ma anche nell’individuazione, se così si può dire, del Rilke più congeniale: Heidegger enuclea e valorizza il poeta di raffinata ed intellettualistica densità esistenziale delle Elegie e dei Sonetti ad Orfeo (Elegie al cui proposito, quasi a schernirsi, Rilke scriveva a Hulewicz nel novembre del ’25: nemmeno io potrei forse del tutto spiegare perché «reichen unendlich über mich hinaus» [sono infinitamente oltre me stesso]), mentre per Lukács non c’è iato fra un primo Rilke, quello più ricco di sedimenti e di “nutrimenti terrestri”, e il lirico “claustrale” delle Elegie duinesi, di cui cita, in chiusura di saggio, l’ottava Elegia, leggendo in essa «l’autocoscienza [della] decomposizione» cui è andato soggetto il mondo: «per questi uomini non solo è andato perduto il mondo, e l’uomo è rimasto in esso senza patria, ma anche l’intimo cosmo umano, l’unico che sembra rimasto in piedi entra in decomposizione». Insomma, un poeta per un’epoca ormai oltre la wagneriana (e nietzschiana) Götterdämmerung, assetato tanto di spirito e d’assoluto, quanto di terrestrità e d’Amore, inebriato dalla carezza dell’universo che «ci colma / e in noi trabocca», e dall’esistere nella sua totalità, un teso arco che abbraccia vita e morte, il visibile e l’invisibile, quasi a far eco all’estremo paradosso di Emil Cioran: «Non vorrei vivere in un mondo svuotato d’ogni sentimento religioso. Non penso alla fede, ma a quella vibrazione interiore, che, indipendente da qualsivoglia credenza, ti proietta in Dio, e qualche volta al di sopra». In realtà la “mistica” di Rilke è a-confessionale e perfino, per una certa misura, a-religiosa, patisce lo sforzo – un balzo nell’abisso per la sensibilità occidentale – di «neutralizzare la formidabile riserva escatologica che la tradizione giudaico-cristiano fa pesare su ogni diritto terraneo» (Massimo Cacciari). Un poeta, dunque, al quale vale la pena di riavvicinarsi, come ci spinge a fare, e la ringraziamo per questo, la riflessione di Rosarita Morandini.

Fulvio Senardi

Presidente dell'Istituto Giuliano di Storia e Documentazione

di Trieste e Gorizia

![]()

Rosarita Morandini, laureata in Lingue e Letterature Straniere - Magistero di Tedesco all'Università Ca'Foscari di Venezia, è stata docente di lingua e Letteratura tedesca in due Licei triestini e all'Università Popolare di Trieste; ha collaborato con varie riviste on line e, sulla figura del poeta, ha pubblicato Della Einfülhung di Rilke e del paesaggio italiano.

![]()