|

IL BANCO DI LETTURA dal numero 33/2007 |

![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA

ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA

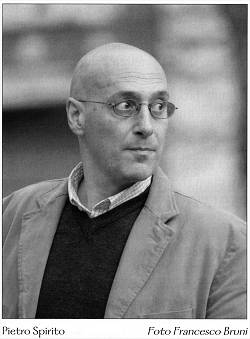

RITRATTO D'AUTORE

PIETRO SPIRITO

a cura di Fulvio Senardi

estratto da CONTRIBUTI, dalla pagina 23 del n° 33/2007

Anche

chi conosce Pietro Spirito soltanto per le vivaci “spalle” in

cui commenta romanzi, libri di viaggio, racconti sul giornale quotidiano di

Trieste (e sono i più, in un Paese di non-lettori che si accontentano

di sbirciare frettolosamente il giornale fra un sorso e l’altro del

caffè, al bancone dei bar) non stenterà a credere che si tratti

di uno dei più brillanti giovani narratori del Nord-est. Uno scrittore

dal percorso ormai tanto ricco da consentire, a chi di letteratura si occupa

professionalmente, di individuare, con le costanti di pensiero e i modi di

stile, le sfaccettature di una poetica: in breve, con tutte la cautele del

caso, di stilare un bilancio. Lo si farà, nelle pagine che seguono,

privilegiando alcuni libri più rappresentativi, quelli che hanno maggiormente

marcato la sua ricerca di narratore, presentando solo in nota una bibliografia

più completa.

Anche

chi conosce Pietro Spirito soltanto per le vivaci “spalle” in

cui commenta romanzi, libri di viaggio, racconti sul giornale quotidiano di

Trieste (e sono i più, in un Paese di non-lettori che si accontentano

di sbirciare frettolosamente il giornale fra un sorso e l’altro del

caffè, al bancone dei bar) non stenterà a credere che si tratti

di uno dei più brillanti giovani narratori del Nord-est. Uno scrittore

dal percorso ormai tanto ricco da consentire, a chi di letteratura si occupa

professionalmente, di individuare, con le costanti di pensiero e i modi di

stile, le sfaccettature di una poetica: in breve, con tutte la cautele del

caso, di stilare un bilancio. Lo si farà, nelle pagine che seguono,

privilegiando alcuni libri più rappresentativi, quelli che hanno maggiormente

marcato la sua ricerca di narratore, presentando solo in nota una bibliografia

più completa.

“Il 24 settembre 1719, all’età di ventinove anni, Pierre

Dumont, commerciante di gioie, dopo aver a lungo vagato e conosciuto gli uomini

e i loro inganni, s’accordò in società con Dio”.

Così l’attacco, che riassume l’esile filo conduttore, del

breve romanzo di Pietro Spirito, Vita e sorte di Pierre Dumont socio di

Dio, il primo dei libri che prenderemo in esame. La vicenda, che non

ha la ramificata apertura romantica di un’opera-mondo, ma, come vuole

l’epoca dell’ambientazione, corre su un rettilineo – e sorridente

– crinale swiftiano, racconta di come Pierre Dumont, mercante intraprendente

ma non sempre, ahilui, baciato dalla sorte, si fosse deciso a fare società

con Dio. Se la decisione scaturisse da un guizzo dello spirito di carità

acceso in Pierre da padre Carnesecchi della Compagnia di Gesù, che

tante parte aveva avuta nella sua educazione, o provenisse da un piccolo e

forse inconsapevole calcolo opportunistico, che non ripugna anche ai mercanti

più timorati di Dio, rimane avvolto nel dubbio; come prevede del resto

il modulo narrativo cui Spirito fa garbatamente il verso e che non richiede

quelle spietate incursioni nell’Io cui ci ha abituati il romanzo di

introspezione. Fatto sta che Dumont, con tanto di contratto firmato e bollato,

rende solenne promessa di cedere a Dio, cioè ai bisognosi, la metà

dei propri guadagni. Impegnando a ciò anche i suoi eredi. Caduto vittima

di un mortale incidente all’età ancor giovane di 35 anni (la

scena che, nelle ultime pagine del libro, descrive l’accaduto, forse

addirittura un omicidio visto che al timone della carrozza che lo bracca,

lo raggiunge, lo schiaccia Pierre intravede la sagoma lugubre di un rivale

in affari: “gli parve, gli sembrò la torva figura dell’Alsazo”,

ha il cupo rimbombo di certo Settecento rivisitato dagli scrittori romantici),

l’obbligazione assunta dal defunto diventa affare della moglie, Laurette,

e del figlio Jean-Paul. Di fronte a loro, reticenti a concedere quanto dovuto,

si ergono invece a esigere pieno e pronto rispetto delle clausole contrattuali

gli avvocati del parigino Ospitale Generale, l’istituzione cui è

demandato un officio di assistenza e di beneficenza. Da qui una causa in tribunale

fra le più singolari e curiose perché si tratta di decidere

che cosa spetti a Cesare e che cosa a Dio, anzi, più sostanzialmente,

se sia lecito all’uomo fare società con il Signore e che atteggiamento

debba assumere la legge di fronte a un impegno così inconsueto e imbarazzante.

Le diverse interpretazioni del quesito nella prospettiva di una giurisprudenza

che i contrapposti avvocati cercano di addomesticare a proprio favore, vengono

poste, come una ricorrente e ben evidenziata cifra iniziale, in testa a ciascuno

dei capitoli che raccontano le tappe sfortunate della carriera del commerciante

Dumont; e la sua vicenda, ripercorsa a ritroso, non solo guadagna, così

incorniciata, un’ulteriore ragione di unità ma finisce per vibrare

del peculiare accordo che proviene da un linguaggio di burocratica cavillosità

e di avvocatesca pedanteria con acquisto, anche in questo caso, di un arcobaleno

di sfumature ironiche. Considerando questo aspetto si potrebbe addirittura

sostenere che la particolare scelta di scrittura miri precisamente a ostacolare

con tutti i possibili mezzi i processi di identificazione (assimilando anche

in questo caso, e con indiscutibile abilità, un aspetto della narrativa

settecentesca, in netta controtendenza rispetto all’“appendicismo”

che trionfa, a tutti i livelli, nella narrativa contemporanea), con una messa

a fuoco carica di sottintesi ironici che distanzia il protagonista, ridotto

potremmo dire alle dimensioni di un insettino intrappolato dentro una goccia

d’ambra. Aleggia infatti sopra di lui, come funzione di un capriccioso

e irridente dio creatore, uno sguardo narrativo tanto sornione e divertito

quanto poco appassionato e partecipe.

Che l’ironia sia il tono dominante del racconto (e che l’interpretazione

debba necessariamente prenderne atto) lo documentano in effetti altre spie:

di ordine contenutistico, in primo luogo, e penso, solo un esempio, all’inaspettato

risvolto di poeta amoroso che viene attribuito all’altrimenti retto

ed ascetico padre Carnesecchi; o al modo nel quale vengono disegnati i personaggi,

con un tratto netto, ma tutto di superficie, come certe figurine nella pittura

del secolo, e le cui ombre di tormento sono risolte in sorridente giocosità

da un narratore che, ariostescamente, tutto domina, planando sul mondo come

da limpide altezze. Oppure, ancora in tema di ironia, la si può facilmente

riconoscere negli epiteti che definiscono la personalità del protagonista,

mettendo volta per volta in rilievo un suo particolare modo di essere, così

da farci incontrare ora il pauvre Pierre, ora un Pierre l’aventurier,

e poi, via via, Pierre amoureux, honnete, malhereux, ecc. Momenti

variati di un’esistenza che nelle sue fasi alterne mette in luce diverse

qualità, stati d’animo, inclinazioni; non certo novecentesche

maschere dell’Io, a celare una censurata o inibita identità originaria,

ma forme di una mutevolezza senza tormento né angosce, come ci si attende

da un Settecento insieme razionalistico e lezioso, che ama bautte e giochi

da salotto, al tempo stesso picaresco e libertino, e da un personaggio che,

per quanto non alieno da pietistico timor di Dio, non sa negarsi alla curiosa

scoperta del mondo, come vuole una Modernità ai primi passi, avida

più di ogni altra cosa di conoscenze e di esperienze (il “tanto

moto, tanta gioia” celebrato da Sterne). Un mondo che si manifesta per

nervature e midollo, come successione di episodi e storie nella storia, e

scenari e mises en abîme di sapore appropriatamente settecentesco

e teatrale. Da qui un consistente numero di parentesi narrative che, deliziosamente

circoscritte, sanno colpirci senza travolgerci, come se osservassimo un cammeo

di elegantissima fattura capace di parlare, più che al cuore, al nostro

senso estetico: le pagine che raccontano, per esempio, la scoperta dell’amore

da parte di Pierre fra le braccia quasi materne di Violette; il ritrattino

di Serafio, compagno del protagonista nel suo viaggio verso le Americhe (dove

anzi sembra quasi di poter riconoscere una riflessione sulla natura linguistica

del romanzo stesso, visto che le storie di Serafio, che “pure sa farsi

intendere al meglio, avendo la sua loquela un non so che di persuasivo”,

sono “narrate in verità in un idioma mai prima udito, ove si

mesciano le favelle di tutte le genti conosciute”); la paginetta che

descrive l’incontro con le balene, compresa anche questa nella parte

del volume che incastona il sapido giornale di viaggio di Pierre Dumont, dove

pare quasi di cogliere lo stupore metafisico di un secolo a metà strada

tra Arcadia e razionalismo, nell’attimo in cui intuisce la forza profonda

e travolgente di quella tensione cosmica e interiore che molto tempo dopo

l’uomo chiamerà brama o libido:

Ieri vedemmo una balena, la prima (…) Da alcune notti

esse ci tengono desti coi loro lamenti, che i marinai dicono essere affanni

d’amore. Io dapprincipio rimasi alquanto impaurito da questo pianto,

un suono come mai avevo udito e che ritengo alcuno istrumento di umana fattura

possa mai imitare. Sibbene, io credo, vi possano pur essere pene d’amore

tali da costringere l’animo nostro a un sì potente dolore, un

piagnimento vasto inverso il mondo tutto, quasi a voler chiedere a Iddio medesimo

di por almanco fine a questa febbre e bramosia.

Ma poi, ciò che si può nomare canto mi è sembrato meno

spaventoso, e anzi vi odo un che di meraviglioso, e provo uno struggimento

confortante, come se questo canto raccomandasse di non aver timori degli abissi

oscuri, gelidi e profondi e densi degli oceani, ché anzi vi è

dolce penetrarvi e scendere al fondo, come perdersi in un gran sonno. Più

che mai, odo in quei lagni, Dieu seul est mon témoin.

Il lungo passo citato, forse la pagina più suggestiva del libro,

nutrita com’è di una particolarissima sostanza sentimentale,

ci mette in stretto contatto con lo stile del romanzo, libero da ogni soggezione

realistica e assai lontano dallo scorrere dimesso di codici solo comunicativi.

In effetti il racconto celebra la sua apoteosi in quanto manufatto linguistico:

sarebbe lungo e noioso stilare un glossario delle parole rare, tecniche, arcaiche

e letterarie di cui è il gremito palcoscenico, ma si potrebbe almeno

cominciare, a mo’ di esemplificazione, dalla prima lettera dell’alfabeto.

Con sorpresa allora toccherebbe registrare il quattrocentesco acchinare

(umiliare, lasciarsi persuadere), documentato in San Bernardino, il guittoniano

affaitare (francesismo di antico conio che vale per adornare), il

boccacciano e quindi romantico (ma di rarissimo impiego) ajato, nell’espressione

“andare ajato” cioè gironzolare. C’è in tutto

ciò, con evidenza palmare, l’impronta di Consolo, il maestro

del contemporaneo scrivere difficile dei narratori, ma ciò che non

fa per nulla spiacere la maniera di Spirito è il retrogusto ironico

che smussa con un sorriso accomodante il filo tagliente del trobar clus

dello scrittore siciliano. Continuando gli assaggi si scoprirà assai

presto che la lingua messa in opera da Spirito non trova la sua legittimità

sul versante filologico (manca ogni intenzione di elaborare un universo linguistico

di sostanza storicamente coerente), bensì su quello scapigliato della

fantasia: il parlare artificiato della Vita e sorte profuma di falso

antico; il suo preziosismo, distillato per alambicchi vocabolaristici, e con

tanta perizia da sembrare il prodotto di una verve charmante, certo,

ma naturale, non cerca in alcun modo di nascondere l’inganno perché

ci vuole partecipi, anzi, complici del proprio gioco erudito. La sfida arcigna

e intransigente di Consolo, intesa a denunciare con l’asprezza di un

sillabare aulico la sciatteria dei gerghi di massa si volge in Pietro Spirito

in un eccitante prurito (come la malattia psico-somatica del protagonista),

chiamandoci a godere la garbata verve antiquaria della scrittura. Siamo nel

Settecento, per Bacco, ed ogni impuntatura risentita parrebbe del tutto fuori

luogo. Un Settecento contraffatto come sui passi di danza di certi Rosenkavalieren

fin-de-siècle, tutto interno alla magia della letteratura, ma

senza un filo di supponenza, e che profuma, sentore magnifico, di teatro e

di fiaba. Certo, a scavare dentro le intenzioni, non potrà sfuggire

che la passione lessicografica di Pietro Spirito (nulla a che fare con il

delirio carnale di un D’Annunzio) è il rovescio della medaglia

di una inclinazione “ecologica”, di una testarda volontà

difensiva che, senza sfogarsi in esplicite denuncie (ne hanno scritte di assai

taglienti La Capria e Consolo), si nutre delle parole della tradizione per

riaffermarne i valori, in un Paese la cui quotidianità espressiva è

ormai tanto degradata che non è difficile sentirsi dire frasi del genere:

“la privacy è un optional” o “”un ticket per

il day hospital”, e via sproloquiando. Grazie dunque Spirito, per averci

mostrato come la narrativa possa spendersi, fra gli altri infiniti compiti

che le spettano, in una missione di moralità elementare, che significa,

innanzitutto, rispetto della lingua, il patrimonio di noi tutti.

Alcuni anni dopo un nuovo libro, e con esso una consistente evoluzione: si

tratta delle Indemoniate di Verzegnis (2000), dove Spirito ci offre

la cronaca romanzata di un misterioso episodio dell’estremo nord-est

d’Italia: in un angolo della Carnia ottocentesca si intrecciano miseria

e superstizione, inquietudini femminili, agoscianti come le rupi ed i boschi

che rinserrano il minuscolo paese, e maneggi interessati di notabili locali,

laici ma soprattutto ecclesiastici. La posta in gioco è l’egemonia:

egemonia sulle coscienze che può propiziare conquiste più redditizie,

in campo politico e civile. A questo fine giungono dunque utili anche i deliri

isterici delle “indemoniate di Verzegnis”, fenomeno di psicosi

collettiva degno dell’attenzione di Lombroso (o della penna di Huxley,

quello dei Diavoli di Loudun, per intenderci), ma metafora, nella

prospettiva di Spirito, di una patologia sociale irrimediabilmente cronica

nel nostro Paese, di cui si cerca di isolare alcuni dei nodi centrali; sempre

però con la mano sapientemente leggera di chi conosce, e ha meditato,

l’esempio di Sciascia. Così, senza rinunciare all’arcobaleno

di possibilità offerte dal romanzesco, senza abdicare alla fascinosa

“reticenza” della parola letteraria, lo scrittore ci guida per

mano in un severo esame della società italiana da sempre lacerata tra

tentazioni regressive e spirito di progresso, tra esigenze legate al “particulare”

e dedizione (scarsa) all’interesse collettivo, tra volontà rabbiosa

di conservare e impegno, spesso velleitario, di cambiamento. Dramma che continua

ancor oggi, oggi anzi più che ieri, a quanto insegna la cronaca politica

(che ha visto un magnate dei Media scendere rumorosamente in campo per difendere

i propri interessi di bottega e monopolizzare il dibattito politico con gli

estenuanti tiri alla fune con la magistratura); una situazione di fronte alla

quale Spirito, pronto a tirarsi da parte per lasciar parlare i fatti, evita

tanto la polemica urlata, quanto atteggiamenti di qualunquistica, se non complice

rassegnazione. Oltre a questo assillo etico-politico, il libro esibisce un

consistente versante di ricerca d’espressione: è la scrittura

che si nutre di se stessa, che celebra la liturgia avanguardistica dell’autonomia

del significante. Ecco quindi che in un contesto di stile sempre di alta qualità

letteraria, si accendono improvvise le fiamme di un amore di parola (più

cerebrale che sensuale, più filologico che estetizzante) consapevole

e praticato, e la narrazione derapa (ma senza mai precipitare!) lungo una

impervia china “gaddiana”. Una fitta selva di vocaboli rari, di

espressioni disusate, tecniche, arcaiche o letterarie, vena la pagina con

ramificata capillarità, creando un intreccio di ironiche contaminazioni,

di eruditi riciclaggi, di vocabolaristiche elencazioni, proprio come nel settecentesco

divertissement costruito intorno al destino di Pierre Dumont: vi trovano posto,

per limitare i prelievi al solo primo capitolo, il letterario “fugare”,

il raro “ombrato” (per “offuscato”), il desueto “brividìo”,

l’arcaico e dantesco “divimare” (per “sciogliere”),

il colto “volitare”, il raro “urtamento”, ecc. ecc.

Cascata di gioielli che precipita, più di sovente, a gruppi triadici,

con effetti non sempre felicissimi visto il loro meccanico ricorrere: e così

Giovan Battista, uno dei personaggi, verrà descritto come virtuoso

“di bietta, chiavaccio e mazzapicchio”, Verzegnis apparirà

“assente, distante, immiserita” (ivi), perché gli echi

del mondo vi giungono “attutiti, flebili e uggiosi: un mormorio sommesso,

strisciante e talvolta foriero di vaghe sventure” (ivi), e così

via. Grappoli di sinonimi non certo spaesati o dissonanti, ma sicuramente

tangenziali rispetto alla curva del narrare: punti di convergenza di fiction

e filologia, a ricordare che la letteratura è anche tecnica, manufatto,

artificio di parole, e a suggerire, dietro la maschera troppo corriva e modaiola

dello scrittore “ispirato”, un io operativo e manipolatore; l’effetto

di straniamento è così assicurato, il mito della naturalezza

del segno demistificato, l’immedesimazione - ambiguo nume della moderna

fiction di intrattenimento - messa alle corde, il ritmo delle vicende

sapientemente rallentato, disattivato infine il meccanismo di “speculazione

sull’effetto” in cui T. W. Adorno ha riconosciuto, già

negli anni Sessanta, il carattere saliente dei prodotti della cultura di massa.

Il mestiere, comunque, non è tanto prepotentemente esibito da inceppare

quella consistente, e non tanto segreta, vocazione civile di cui si è

parlato poc’anzi. In fondo, e ciò può concludere l’analisi

del libro, è proprio questa la sfida da vincere per un filone che lega

la propria identità a forme avanzate di ricerca espressiva: appropriarsi

di quello spazio di consapevolezza civile e di spessore umano che separa il

divertissement dall’arte autentica. Trasformare il gioco delle

forme - proprio perché non resti solo gioco - in uno strumento di indagine,

in uno scandaglio nel mistero dell’uomo e nelle dissonanze della società,

colmando quello iato tra la letteratura e la vita che è l’abisso

dentro il quale affondano molti libri impacciati da una zavorra di arabeschi.

Dovranno passare tre anni prima che appaia nelle librerie un nuovo libro di

Pietro Spirito; quello Speravamo di più (2003) che gli conquisterà

un posto nella cinquina dello Strega. Ed è un incontro con uno scrittore

che non conoscevamo. Avvezzi ai virtuosismi espressivi di chi si dichiarava

discepolo di Consolo e del grande Gadda, la nuova maniera di Pietro Spirito,

uno stile semplice e cordiale, ci mette di fronte a un brusco cambiamento

di rotta. Interessante metamorfosi in una stagione in cui l’evidente

impegno di molti scrittori consiste in una specie di fedeltà a se stessi,

specialmente se ciò significa sfruttare fino alla nausea una formula

di successo, granitica come le lapidi dei cimiteri. Leggete un libro della

Tamaro, di Baricco o di De Carlo, o peggio ancora, un romanzo di Camilleri,

ed è come averli letti tutti: triste deriva seriale della narrativa

dell’età di massa. Del resto ci vuole coraggio per cambiare,

di fronte ad un pubblico pigro che nella lettura, più che uno stimolo

a riflettere, vuole conferme per consolanti abitudini. Ecco invece, come si

diceva, lo stile semplice e cordiale del nuovo libro di Spirito, cosa che

non equivale per nulla a pressappochismo e sciattezza. É fare andare

invece il motore di potenza, piuttosto che imballarlo in laceranti fuori giri:

stile, in altre parole, maturo e consapevole. Chi sa scoprire nella rinascita

di Borgo Sant’Aquila, il paesino dell’ambientazione, un’“atmosfera

sfrigolante”, o coglie, nel carattere del nuovo parroco, una capacità

di visione “levigata e conclusiva” non può passare per

uno scrittore povero di mezzi; al contrario un narratore sobrio per scelta

responsabile, che si è deciso ad imboccare una strada di castità

espressiva riconoscendovi una forma intrinseca di moralità, e va così

adeguando la scrittura ad una nozione, né invadente né gridata,

di impegno etico, di passione civile; quell’orizzonte che già

nel libro precedente conferiva al racconto una tonalità particolare,

un retroterra dal sapore “buono”. La curiosità per i linguaggi

e per le sfaccettature dell’espressività, che non si sfoga per

canali “gaddiani”, trova invece la strada dei riporti dialettali,

un modellarsi, in termini diremmo “sociolinguisitici”, dell’interesse

di Pietro Spirito per l’uomo in specifici contesti della vita sociale:

la sua prosa non cessa così di “spumeggiare”, ma senza

effetti di ubriacatura, come un invito semmai a pacate riflessioni. Il racconto

è incalzante e compatto, lo sostiene un’invenzione astuta: tallonare,

con occhio affettuosamente attento, il lento inserimento di uno straniero,

per l’esattezza un giapponese, in un borgo della fascia prealpina, negli

anni del secondo Dopoguerra e del successivo “miracolo economico”.

Borgo destinato ad essere sorpassato dalla storia, a deperire di disoccupazione

e spopolamento, e quindi metafora dell’inevitabile tramonto di modi

di vita poveri ma schietti, a sparire fagocitato dalle acque di una diga che

produrrà energia per la città. Il giapponese, o meglio il “cinese”

come recita la voce narrante facendo eco al comune sentire di un ambiente

che vive ancora di leggende e di stupori, offre la possibilità a Spirito,

e al personaggio che ne è portavoce, di vedere le cose dal di fuori,

di offrire, ai lettori che sono figli, o vittime, di trasformazioni radicali

e snaturanti, uno specchio fedele del più recente passato: uno specchio

che restituisce il volto vero, strappando la maschera dell’ovvio, a

processi sociali ed economici che hanno cambiato alla base, e non sempre in

meglio, consuetudini di vita, pensieri e coscienze, immaginario e senso morale.

La seconda parte del romanzo, quasi a rendere concreto il raccordo tra i destini

e la Storia, allinea, in brevi lacerti di cronaca, alcune emblematiche tappe

delle “magnifiche sorti e progressive”: l’arrivo del frigorifero,

la diffusione della televisione, dei flipper e dei juke-box perfino nei baretti

di paese, la discesa dell’uomo sulla luna, il computer, intorno al quale

si affanna il protagonista, negli ultimi capitoli del libro e il cui ronzio

fornisce la cornice, quanto mai appropriata, all’incontro d’amore

che definitivamente lo traghetta (o lo scaglia?) nella “modernità”;

causando cambiamenti sempre più frenetici il progresso si allarga in

vortici tumultuosi, mentre la speculazione e l’affarismo lo pilotano

verso esiti spesso catastrofici. Volevamo di più dà

voce alla rassegnata coscienza di chi è consapevole di un’occasione

perduta, di una possibilità di crescita concorde ed armoniosa di beni

materiali e di coscienze; una possibilità a cui proprio il “cinese”

sembra garantire concretezza, con l’istintivo senso di equilibrio di

un popolo che da secoli vive nel rispetto delle proprie tradizioni, facendo

della disciplina interiore (da qui il motivo delle arti marziali) una sorta

di laica religione che avvicina l’uomo al mistero dell’Essere.

Tuttavia nulla di ciò che avrebbe potuto si è effettivamente

realizzato: la modernità ha ceduto alla maledizione che la perseguita.

Il penetrante occhio orientale che Junichiro spalanca sull’Italia del

“miracolo economico”, occhio di testimonianza e di denuncia, si

spegnerà così misteriosamente (l’uomo scompare e chi scrive

l’accorato memoriale non cessa di cercarlo, nei luoghi della loro vita

e nelle pieghe di ricordi che non si rassegnano a morire) dopoché si

sarà chiusa, lasciando solo una traccia di “fango” (è

il titolo dei due capitoletti, che suggellano, all’inizio e alla fine,

la parabola del racconto), la circolarità del libro; un percorso che,

nel segno devastante di un cupo trionfo del “progresso” (la tirannia

della tecnica, direbbero i seguaci di Heidegger), collega i disastri della

guerra ai trionfi della follia speculativa, facendo incontrare Hiroshima e

il suo fungo letale con il disastro della fabbrica spregiudicatamente piazzata

dalla Chemical & Polimeric Corporation proprio a ridosso di Borgo Sant’Aquila.

Già dalle prime battute del romanzo, del resto, si era annunciato con

forza il tema della inconciliabilità tra natura e destino occidentale,

nella riflessione di Junichiro, e sono pagine belle e profondamente meditate,

sulle pietre di Venezia; trionfo provvisorio della dura materia sull’elemento

acquoreo, condotto in direzione opposta a ciò che suggerirebbero le

filosofie orientali (assecondare la forza dell’avversario per poterlo

infine sconfiggere: le case di legno e di tela sui fianchi di inquieti vulcani);

una breve vittoria sulla natura cifrata nella fioritura straordinaria ma effimera

di architetture sontuose, destinate a veder presto corrosa, dalle forze del

mare, la loro granitica bellezza. Con perfetta coerenza, dopo uno straniato

vagabondare, il “cinese” sceglie allora di vivere là dove

la contesa fra l’uomo e la natura sembra ancora aperta, nella forma

di un faticoso armistizio, ai margini dei monti, fra i boschi che impennacchiano

i contrafforti prealpini.

Ed è proprio in quei luoghi, dove l’esistenza quotidiana è

un andare sofferto fra i disagi, che Junichiro intreccia indelebilmente la

sua vita a quella di giovani spaesati e indolenziti da una realtà in

brutale transizione. Va così a sciorinarsi un ventaglio di destini,

una delle cose più belle di questo libro: sintetici ritratti di umanità

“minore” le cui esistenze disegnano suggestive silhouette intarsiando

il racconto di allusive lateralità, quasi un affresco collettivo, o

una foto di gruppo tratta dal liso tascapane del passato. Un pulviscolo di

storia e società, martoriati brandelli di vissuto che, pur di corposa

concretezza, sfuggono ad ogni sovrappeso realistico, dal momento che molti

dei personaggi rivestono una funzione emblematica, un impegno che li alleggerisce,

senza tuttavia farli scivolare in una pura allegoria: c’è il

politicante corrotto, dalla riconoscibilissima appartenenza, il ragazzo traviato

che si riscatta nel lavoro e nella disciplina delle arti marziali, la ragazza

di paese che un triste destino di violenza ha come intrappolato in una adolescenza

attonita ed innaturale. La formula “volevamo di più”, con

il senso di perdita e di nostalgia che trasmette, vale così anche ad

indicare l’irrecuperabilità dei giorni trascorsi, la meravigliosa

sostanza di una stagione che ha irripetibilmente accordato speranze individuali

e collettive, a poco a poco sbiadite, mentre, alla ricerca del meglio, ci

si è negati alla felicità. La riflessione della voce narrante,

nel capitoletto intitolato “Fuoco” (invano ho cercato, e non potevo

trovarlo, quello dedicato all’“aurora”), a proposito di

Barbara, la donna amata, che “mi avrebbe dato dei figli. Loro avrebbero

avuto un mondo migliore”, può valere come suggello di questo

libro tenero e amaro, abilmente giocato sul doppio registro del personale

e del sociale, pulito e onesto come il “cinese” di cui racconta

la “biografia” italiana: un’altra generazione si prepara

a ripetere gli stessi errori, a costruire sulla disarmonia, su quel miraggio

di opulenza che dà risposte solo provvisorie alle più autentiche

necessità interiori. Certo, sappiamo che per salvarci non basterà

prestare orecchio alla voce del “cinese” (per quanto, curiosa

coincidenza, abbia visto la luce proprio nei giorni dell’uscita del

libro, un testo di Simone Weil mai tradotto prima in italiano, che additava

l’esempio dell’Oriente come antidoto alla “smemoratezza”

occidentale). Romanzo inutile, allora? - solo una riflessione disperata? No,

perché nulla appare più essenziale, nell’incertezza dell’attuale

transizione, in quel vacuo giardino di delizie che è ormai la letteratura

alla moda, di ciò che ha il potere di svelarci a noi stessi. Di renderci

ancora capaci, spiazzati come siamo tra rovine e miraggi, tra speranze annebbiate

di futuro e un presente sporco come il fango, di resistere all’indifferenza,

dandoci di nuovo la forza, è proprio il caso di dirlo, di “volere

di più”.

Che Pietro Spirito abbia oramai deciso di misurarsi con il presente, affrontando

quei nodi etici, gnoseologici, culturali che appesantiscono il nuovo millennio,

anche in casa nostra, di prospettive assai minacciose, lo dimostra l’ultimo

dei suoi romanzi, Un corpo sul fondo, pubblicato da Guanda in questo

stesso anno (2007). Libro che spicca, rispetto ai precedenti dello stesso

autore, anche per la particolare veste tipografica: lo corredano infatti fotografie

e disegni (oltre che un corposo bagaglio di note storiche e tecniche, abilmente

ricondotte ad una misura linguistica di cordialità comunicativa), quasi

a sottolineare l’impegno documentario che il romanzo si è assunto,

proprio mentre va a sfiorare un tema quanto mai complesso, con cui il libro

civetterà senza mai condurlo a soluzione, quello etico-politico della

“verità” in relazione alla memoria. Vi si racconta, per

venire al soggetto, il tentativo di ricostruzione da parte di un giornalista

dei nostri giorni del disastro avvenuto al largo di Pola nel 1942 del sommergibile

italiano Medusa, in esercitazione nelle acque dell’Istria.

Sorpreso da un sottomarino nemico era stato affondato, intrappolando nella

propria carcassa quattordici uomini che non sarebbe stato possibile mettere

in salvo in alcun modo, nonostante gli sforzi dei soccorritori. A motivare

le ricerche del giornalista, trasparente alter-ego dello scrittore (che in

questo romanzo, come mai prima nei libri precedenti, modella il narratore

sul proprio profilo professionale ed umano), un reduce della guerra, tale

Domenico, per il quale “passato e presente [sono] un istante unico”.

Mosso da oscuri sensi di colpa, di cui il romanzo svelerà a poco a

poco le radici, Domenico vuole sapere: sapere se ci sono stati sopravvissuti,

sapere a chi vada attribuita la responsabilità del mancato salvataggio,

sapere dove giacciono i corpi dei caduti. Inizia qui la lunga spirale di una

perlustrazione che coinvolge il narratore-protagonista molto più profondamente

di quanto non vorrebbe, toccando in lui tasti psicologici ed umani che lo

portano alle soglie dell’incubo, ne scatenano la violenza, finiscono

quasi per incrinarne il senso di identità: nella sua ricerca verrà

a conoscenza di altre navi naufragate in quelle acque, di cui sono testimonianza

resti che ormai il mare ha irrimediabilmente assimilato: storia che ridiventa

inesorabilmente natura. Non quelli del sommergibile Medusa però, che

sarà impossibile ritrovare, come le tombe dei marinai caduti, che pure

i registri delle sepolture affermano inumati in un cimitero di Pola. Il gioco

condotto da Spirito è sinuoso e sottile: il giornalista è, o

almeno dovrebbe, risultare psicologicamente immune ai più pressanti

contraccolpi della sua inchiesta; eppure si lascia a poco a poco prendere,

come contagiato dalle indecifrabili smanie di Domenico e della sua affascinante

amica, la giovane Vera. La Storia, quella storia, rimane tuttavia per lui

chiusa nei limiti dei documenti ufficiali e dei reperti, il guscio vuoto ed

inerte di vicende di cui solo coloro che le hanno vissute possono cogliere

la vera sostanza umana. Di fronte a lui Domenico, interprete invece di una

memoria dolorosamente personale, un grumo che egli vorrebbe sciogliere ritrovando,

quasi con funzione catartica, il filo di quel lontano passato; a sua volta

intrappolato in una prospettiva parziale delle vicende, parziale e relativa

come ogni ricostruzione che abbia come punto di partenza la visuale ristretta

di una singola esperienza umana. I due approcci non comunicano né riescono

ad integrarsi, entrambi necessari, ma nessuno, preso per sé, risolutivo.

Com’è possibile, si chiede Domenico in un momento cruciale dell’intreccio,

che “dei miseri pezzi di carta potessero dire a lui com’era stata

la sua vita, che cosa era successo allora”? Senza che questa consapevolezza

lo faccia desistere dal tentativo di trovare, aiutato da chi per mestiere

fa la cronaca della città, quelle tracce e quelle testimonianze che

potrebbero dare finalmente ai ricordi sostanza concreta e inconfutabile, dissipando

gli incubi che suggerisce una fantasia sempre più cupa. E’ tragico,

in questo senso, il romanzo di Spirito, nonostante lo stile affabile, la scorrevolezza

narrativa, l’ammirevole capacità di ricondurre a forme di leggibilità

gradevole anche i passi più tecnicamente impervi, laddove cioè

si descrivono, e non se ne potrebbe fare a meno, le caratteristiche tecniche

e militari dei sommergibili classe Medusa. Tragico e insieme tempestivo: mai

come in questo momento la memoria, collettiva e individuale, è diventata

tema rilevante, sulla ribalta politica europea, sia in prospettiva politico-ideologica

che morale. Abbattuti gli idoli di ideologie totalizzanti gli uomini avanzano

richieste di riconoscimento per il proprio dolore, per quella sofferenza storica

che era rimasta senza voce per colpa degli steccati di dogmi e pregiudizi:

il ricordo va indietro, ai tragici fatti che seguirono la seconda guerra mondiale,

alle lacrime dei vinti, alle colpe dei vincitori, ai massicci trasferimenti

di popolazioni che hanno alloro brutalmente ridisegnato la mappa etnica d’Europa.

Una memoria rimossa rientra in gioco, mettendo in crisi i dati ufficiali della

conoscenza storica, le convenienze del discorso politico, i valori stessi

dell’identità collettiva (proprio ora che sentiamo il bisogno

di una sguardo finalmente “europeo”). Ogni cosa va ripensata in

relazione a un nuovo baricentro, prendendo atto di sofferenze a lungo sottaciute,

ma resistendo – qui lo scrittore tace ma lascia perfettamente intuire

– a quei subdoli revisionismi che vorrebbero tutto “imbiancare”,

perfino la barbarie nazi-fascista. Pietro Spirito, come ogni narratore autentico,

ha “annusato l’aria”, individuando uno dei temi cruciali

della nostra epoca, ed è andando tessendo, come una figura di metafora,

il suo ultimo romanzo. In esso il problema viene, per così dire, impostato,

richiamando la nostra attenzione sulla complessità di esigenze individuali

e collettive che non possono essere eluse. L’ultima scena è emblematica:

la ricerca si chiude nel cimitero di Pola dove le tombe dei marinai caduti

risultano introvabili; Domenico è stanco e deluso, cede i fiori che

portava al narratore, con un movimento brusco, ultimativo.

Diedi

un’occhiata intorno per vedere se qualcuno ci stesse osservando. C’era

solo un’anziana signora, di spalle, in lontananza. Mi trovavo in un

settore dove, a giudicare dalle lapidi, erano sepolti insieme cristiani, musulmani,

ebrei in un coagulo di nomi italiani, croati, tedeschi, serbi, bosniaci, sloveni.

Con un gesto rapido gettai i fiori a caso fra le tombe.

Diedi

un’occhiata intorno per vedere se qualcuno ci stesse osservando. C’era

solo un’anziana signora, di spalle, in lontananza. Mi trovavo in un

settore dove, a giudicare dalle lapidi, erano sepolti insieme cristiani, musulmani,

ebrei in un coagulo di nomi italiani, croati, tedeschi, serbi, bosniaci, sloveni.

Con un gesto rapido gettai i fiori a caso fra le tombe.

Il romanzo sembra afflosciarsi in una chiusa sommessa, anzi quasi rinunciataria, se la confrontiamo con il serrato procedere di un libro sempre capace di tener desta l’attenzione. In realtà essa esprime, con quel suo studiato grigiore, l’amarezza di una presa d’atto – vi sono cose del passato che non potranno mai riprendere colore, mai risorgere pienamente alla luce –, e insieme ad essa il sollievo di una speranza. Se è innegabile che importa capire ciò che è stato (e che non è quindi inutile lo sforzo degli storici), più necessario ancora è un atteggiamento di pietas verso ogni forma di dolore umano, quel dolore che continua inesorabilmente a governare la nostra vicenda terrena, nel corpo a corpo con il tempo e la vita, la Storia appunto (non sarà sfuggito ad una lettura attenta che verso la fine del libro Spirito fa scivolare nel racconto un nuovo tema, anzi, nuove immagini, quelle angoscianti della guerra civile jugoslava). E dolore che, refrattario ad ogni semplificazione ideologica, sudario che avvolge ed accomuna tutti i percorsi individuali, anche quelli del ricordo e della memoria (che dobbiamo probabilmente rassegnarci a concepire “divisa”, ancorché non necessariamente conflittuale), può rappresentare un terreno di conciliazione, un primo passo verso orizzonti di solidarietà e comprensione.

![]() ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA

ritorna alla pagina generale del BANCO DI LETTURA

![]()