|

|

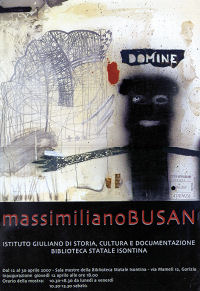

ARTI FIGURATIVE Massimiliano Busan di Aldo Famà |

|

|

ARTI FIGURATIVE Massimiliano Busan di Aldo Famà |

![]() ritorna alla pagina delle ARTI FIGURATIVE

ritorna alla pagina delle ARTI FIGURATIVE

Due o tre cose sulla pittura di Busan

La pittura di Massimiliano Busan risuona, nell’intonazione,

arcaicamente essenziale. Pare avere cioè il passo lungo della memoria

e il fiato corto dell’immediatezza che nulla concede nella necessità

del dire. Punta a dar forma ad aspirazioni primarie, ma nutrite in modo innocente

dal mistero di un’origine lontana, che radica l’artista nei malfermi

territori di cui egli metabolizza il sentire, poi tradotto visivamente con personale

espressività. Il suo ricercare si inscrive allora nel solco di un “fare

pittura” che fuori da dettami epocali ha saputo valicare cesure e confini

per inserirsi in un’aura sovrastorica, alimentata dalla propria fluida

peculiarità geografico - territoriale.

La dimensione creativa di Massimiliano appare dunque misteriosamente sospesa

tra cultura e primordio, tra sapienza e candore, tra radice e sorgiva spontaneità.

Il suo è un mondo che si propone libero, ma profondamente intriso di

arcana appartenenza; che si esprime nell’urgenza e talora nell’irruenza,

ma che si rivela antico nella sostanza, condotta verso profondità indicibili

e misteriose.

L’intero percorso del pittore, avviato venti anni or sono, scaturisce

dal gesto della mano che si trasforma nel segno e nella sua verità immediata.

Elemento germinale di una vita artistica, il segno è in Busan corrispondenza

e continuazione di un’emozione interiore. Che racconta l’essere

e il sentire; che unisce l’esigenza di decodificazione del mondo con il

proprio essere emozionale a definire un continuum tra momento di rilevazione

dell’altro da sé e di folgorante rivelazione interiore. In questo

discanto tra moti interiori e realtà circostanti, tra problemi dell’essere

e del vivere, il segno si precisa in alfabeto, talora in scrittura, che mai

appare leggibile eppure si pone incombente nella sua capacità di evocazione

e nella sua insufficiente pregnanza comunicativa, densa di storie non dette,

di sogni inespressi, di moti e tensioni mai rivelate. Il segno ha conosciuto

nel percorso dell’artista alterni equilibri con la superficie, lo spazio

e soprattutto con il colore, sensibile alla sperimentazione delle terre, degli

acrilici, delle lacche, così da ottenere risultati mai definitivi, sempre

tesi piuttosto verso un ricercare continuo che muta i risultati senza mai mancare

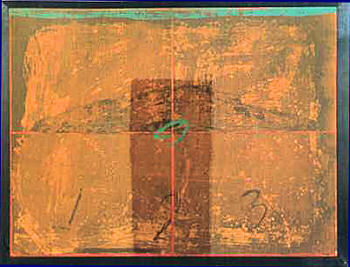

alla fedeltà dei suoi presupposti. Nelle più recenti opere, che

costituiscono il corpus dell’ esposizione, il colore diviene addensamento,

peso, valore compositivo, ma diviene soprattutto, nelle terse cromie dei fondi,

il campo assoluto degli accadimenti, luogo in cui l’epifania segnica trattiene

e organizza strutture ordinatrici e primitive, in cui si coagulano psichiche

forme.

Il valore grafico è certo ascrivibile a un percorso personale, ma si

carica di senso all’interno di una situazione territoriale specifica e

di un credo che ha posto in dialettica fondamentale, in situazione di periglioso

equilibrio, l’azione del segno e del colore. Accade allora che dalle opere

di Busan, cariche delle urgenze espressive e delle sperimentazioni dell’epoca

che gli è propria, emerge il connotato che caratterizza il fare artistico

della sua terra e scaturisce una pittura sapiente e conseguente, che si radica

nella cultura e nell’espressività di un intero territorio. L’idea

incantata del primordio di Music, il carattere visionario di Mocchiutti, il

colorismo di Altieri, l’affondo psichico di Zigaina, la tensione espressiva

di Di Iorio, paiono trovare nelle opere di Massimiliano Busan una sorta di sotterranea

condivisione. La sua pittura, che tutto pare conoscere nell’immediatezza

del fare, lascia trasparire una consapevolezza capace di calibrare valori compositivi

antichi e qualità segniche e cromatiche riassuntive dei risultati di

un intero territorio. Diviene allora luogo di incontro, situazione che ci rende

partecipi del suo essere culturale, perché in fondo ne siamo tutti presi

dentro.

Mi piace la pittura di Massimiliano ed è così che la guardo, la

penso, la sento.

Francesca Agostinelli

Una levità lirica densa di eventi

Perché mi piacciono, i quadri di Max Busan?

Mi riferisco ai quadri recenti, ma apprezzavo anche quelli di qualche anno fa,

affondati – per così dire – in un informale sontuoso e drammatico,

teso e barocco, metafora pittorica di una sensibilità acuta e assai reattiva

nei confronti dei dati d’esistenza.

Adesso la sua pittura, senza nulla perdere in vitalità, si costruisce

con molto equilibrio non più sul solo gesto cromatico, ma su un meditato

utilizzo di macchia e segno, di frammento figurativo e citazione “informel”,

riuscendo a tenere assieme in maniera convincente elementi che potrebbero sembrare,

a tutta prima, incompatibili tra loro.

Questo può avvenire, a mio parere, per una scelta stilistica essenziale,

che è questa: ogni intervento sulla tela, sia di ordine pittorico, come

di ordine grafico, si accampa su un fondo sostanzialmente neutro, percepibile

subito come spazio “vuoto”, sorta di schermo su cui si stagliano

“apparizioni” di volta in volta diverse che si propongono allora,

simbolicamente, come “eventi” esistenziali, traduzione estetica

di dati di realtà e di stati d’animo, frammenti di mondo e frammenti

di interiorità.

Non sarà un caso il fatto che, nelle opere di Busan, si possano intravedere

degli occhi, dei volti, dei pezzi di scrittura, delle forme che possono alludere

a costruzioni o a meccanismi, il tutto bilanciato con zone di colore a macchia,

a stesura, oppure a segno: ciò che è complessivamente da leggere

- a mio parere – come mescolanza di esterno e interno, di “visto”

e “vissuto”.

Il che spiega anche la mutata scelta operativa di Busan, rispetto a quei quadri

precedenti cui accennavo: colori fondamentalmente chiari - giallini, grigi,

rosati - a fare da sfondo, su cui possono allora accamparsi anche delle tracce

nere, o comunque scure e dense, in rapporto con scritture grafiche più

leggere, sia nel senso del segno come in quello della cromia.

E poi, giustamente, tecniche miste, perché, nel contesto che ho cercato

di descrivere, anche il puro segno di matita, un breve collage, la tempera o

altro possono andar bene: l’innumerevole varietà degli eventi,

infatti, chiede di venir rappresentata da una per così dire innumerevole

varietà di mezzi.

Da quanto detto finora, mi pare che si possa intuire quale sia il tema essenziale

della pittura di Busan.

Si tratta, io credo, di esprimere la problematicità dell’esistenza,

l’apparire che essa fa sotto diversissime facce, il porre che essa fa

tantissime domande.

Si tratta di una meraviglia e nello stesso tempo di un’ansia, di una felicità,

ma anche della costante sensazione di un pericolo.

Per dire di tutto questo Busan persegue una definita formalizzazione del quadro,

il quale non manca mai di una sorta di focalizzazione, di centro.

Non si tratta, naturalmente, di un centro geometrico, ma di un centro gravitazionale,

di un nucleo attorno al quale tutto lo spazio viene costruito secondo calibrate,

mai meccaniche, sempre intelligenti e sensibili corrispondenze.

E sarà proprio per questo, alla fine, che i quadri di Busan mi piacciono.

Perché esprimono il suo, e anche il nostro stare al mondo - che è

appunto così problematico, incerto, pieno di contraddizioni e sofferenze,

ma anche di meraviglie e talora di gioie - con una sorta di levità lirica

la quale, mentre non nasconde la difficoltà, ce la fa tuttavia sopportare

meglio, ci aiuta ad essere nonostante tutto positivi.

Giancarlo Pauletto

Max Busan: tracce per una lettura

Un percorso fatto di studio, lavoro, momenti espositivi, di

ricerca e sperimentazione che non contraddicono, tutt’altro, ciò

che anche nel fare artistico rimane un valore: la coerenza.

Max Busan si è avvicinato all’arte frequentando negli Anni Ottanta

l’Istituto Statale d’Arte di Gorizia: qui ha incontrato insegnanti

già attivi nell’ambiente artistico locale e qui ha conosciuto quelli

che sono stati suoi compagni di viaggio, pittori e scultori che, come lui, sono

oggi i protagonisti del panorama artistico contemporaneo goriziano. La pittura

fin dall’inizio la sua passione: colore, tele, matite, carte… strumenti

classici per un dire che si fa sempre più personale e definito. Iniziano

anche le mostre, prime occasioni per un confronto con il pubblico e la critica:

del 1990 la partecipazione a “Croci. Tracce di miti e sogni di riti”

interessante collettiva allestita a Grado in cui l’artista propone un

lavoro in cui si trova “In nuce” - questo il titolo dell’opera

– molto di quella che sarà la pittura di Busan.

Dopo l’Istituto d’Arte l’Accademia di Belle Arti e una città

magica quale Venezia: nuovi maestri e nuove - forse solo più consapevoli

- fascinazioni artistiche. Busan riscopre i grandi del Novecento, la poesia

del colore tonale delle tele di Morandi; la libertà gestuale, la materia

e il simbolismo di Tapies; la maestria e la forza significante del segno di

Bernik e della scuola d’incisione dell’Est europeo, del resto qui

così vicino. E a Venezia fa un incontro importante con Franco Dugo, incisore

e pittore goriziano in quegli anni docente all’Accademia: da lui apprende

i segreti delle molte tecniche incisorie e a lui deve la consapevolezza che

il fare arte si lega al lavoro, si misura nelle ore trascorse in studio a cercare

e trovare soluzioni e possibilità per dare forma al proprio linguaggio

espressivo.

Nel 1994 Busan si diploma e in quell’anno è già attivo negli

“Antemoliti” un gruppo che lega artisti del territorio che operano

con media diversi (pittori, scultori, fotografi, chi si avvicina alle prime

possibilità espressive della video-art, chi si esprime con installazioni

e performance): è questa occasione di dialogo e confronto e di partecipazione

a mostre allestite in spazi inusuali, non deputati all’arte: tra queste

da ricordare “Transiti. Movimenti da un luogo all’altro del fare

artistico contemporaneo” allestita a Porta Udine di Palmanova. Iniziano

anche le prime mostre all’estero di Max Busan e la presenza quale voce

goriziana di rilevo nello storico Centro Friulano Arti Plastiche di Udine.

Max Busan non cambia rotta, non si lascia sedurre da quelle che potrebbero essere

facili ed immediati linguaggi diversi e continua con la pittura e l’incisione;

le contaminazioni che lo intessano sono semmai altre: con la poesia, la letteratura,

la musica (classica o jazz, altro grande amore dell’artista). Dalla realizzazione

di raffinati ex-libris d’autore esposti alla Biblioteca Statale Isontina

in una originale mostra nel 1998, al confronto tra segno inciso e testo poetico

di giovani poeti contemporanei in “Vertigine all’incrocio”

alla Sala Mostre dell’Auditorium di Gorizia nello stesso anno, all’avvicinare

la propria pittura al teatro quali “Altri racconti” nella mostra

al Ridotto del Teatro Comunale di Cormons nel ’99.

La sperimentazione è sui materiali, sulle tecniche, sulla resa del colore

e dell’espressività significante della pennellata su supporti che

non si limitano alla tela ma possono giungere ad essere tavola o plexiglas ad

esempio; sulla possibilità di “incidere” il marmo ricorrendo

alla gelatina, al bitume, alla china: lo spazio pittorico di Busan scopre sempre

nuovi equilibri compositivi, propone nuovi sensi a cifre e lettere per un personale

codice che utilizza, iterandole, ancora le croci quali reinventati simboli.

L’astrazione per Busan non è certo limite ma sempre più

libertà nel dire.

Tra il 2000 e il 2001 giungono altri inviti e nuove mostre: Roma, Udine, Pordenone,

Klagenfurt. E tra la fine del 2001 e febbraio del 2002 Max Busan è protagonista

nella rassegna “Figure del Presente”, mostra dedicata a tre giovani

artisti del Goriziano voluta dalla Galleria Regionale d’Arte “Luigi

Spazzapan” di Gradisca d’Isonzo: un’occasione per Busan per

presentare una selezione delle sue opere in cui, come scrive Franca Marri nel

catalogo della mostra, compaiono dei nuovi paesaggi:

“…I luoghi cui alludono non esistono, né hanno un che di

naturalistico. Una linea li attraversa, diventando l’orizzonte di terre

inesistenti, sospese in un’atmosfera senza tempo, con un cielo nero e

profondo che neanche la notte più cupa potrebbe eguagliare, carico di

suggestione. Eppure, non senza un certo stupore, è possibile starli a

guardare e ritrovare in loro un legame, un qualcosa di proprio. Fermandosi di

fronte a questi paesaggi non è difficile provare un senso di appartenenza,

pur nell’assenza quasi assoluta di un qualsiasi appiglio con il reale.”

Astrazione realista? Realismo astratto? Poco conta nell’arte di Busan

una possibile definizione (tanto quanto contano poco le etichette). Quello che

si mostra nei suoi dipinti è un mondo nuovo e personale, quello dell’artista

che nel 2002 trova una nuova occasione per confrontarsi con la poesia: questa

volta l’autore è Pasolini e l’interpretazione di testi quali

“Nini muart” e le “Poesie a Casarsa” nella mostra “Foglie

/ Fuéjs” alla Casa della Confraternita del Castello di Udine.

Con lavori che si alleggeriscono cromaticamente e non dimenticano mai l’attenzione

al segno che diviene sempre più la cifra stilistica della sua opera,

Max Busan in questi anni vanta ancora inviti a importanti mostre in Carinzia

e a Lubiana, vivaci esperienze nelle colonie artistiche in Slovenia e in particolare

a “M M M art” di Medana, una personale al Ridotto del Teatro Verdi

di Gorizia nell’ambito della prima edizione del ciclo (in) Contemporanea,

l’attività nel nuovo spazio dell’Associazione per la promozione

delle Arti Contemporanee “Prologo” di Gorizia, la partecipazione

all’esposizione curata da Giancarlo Pauletto “Diversi sguardi”

allestita alla Galleria Sagittaria di Pordenone: diciasette anni di esposizioni

volutamente sintetizzati in queste righe e il fare pittorico di oggi che si

mostra con sempre sapiente freschezza in questa mostra.

Emanuela Uccello

![]()

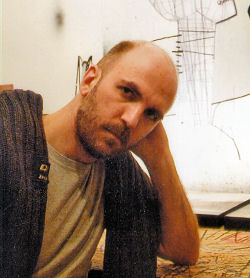

MASSIMILIANO BUSAN nasce a Gorizia il 3 novembre 1968. Dopo gli studi all’Istituto d’Arte “Max Fabiani” di Gorizia, si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia - sezione pittura - nel 1994. Vive e lavora a Gorizia, in piazzale Medaglie d’Oro, 5.

![]() ritorna alla pagina delle ARTI FIGURATIVE

ritorna alla pagina delle ARTI FIGURATIVE

![]()